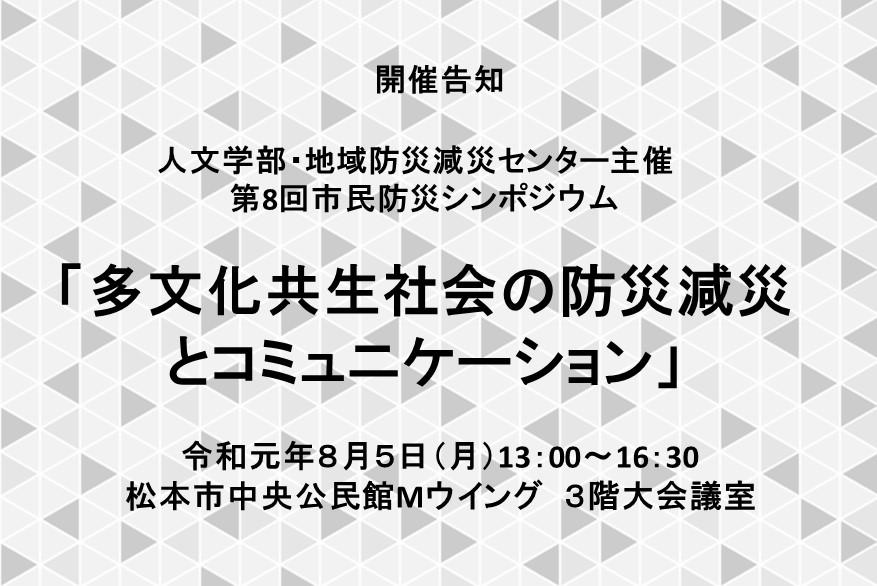

【開催告知】第8回市民防災シンポジウム「多文化共生社会の防災減災とコミュニケーション」

開催日:令和元年8月5日(月)13:00~16:30

開催場所:松本市中央公民館Mウイング 3階大会議室

松本市中央公民館Mウイングで、第8回市民防災シンポジウム「多文化共生社会の防災減災とコミュニケーション」を人文学部と地域防災減災センター主催で開催します。

| 開催日時 | 令和元年8月5日(月)13:00~16:30 |

|---|---|

| 開催場所 | 松本市中央公民館Mウイング 3階大会議室 |

私たちが暮らす地域社会は、多くの外国人住民や旅行者の方々と共に生活を営む本格的な「多文化共生」の時代を迎えています。言葉や文化の異なる私たちが、お互いを尊重して地域で生きていく上で考えておくべきことは多くもありますが、中でも防災減災をめぐるコミュニケーションの方法は、全国の地域社会の重要な課題となっています。 子どもの頃から防災減災や災害時の心得などを教育されている日本人と違って、災害の知識が十分でなく、また災害発生時に適切な情報が届きにくい外国人住民の方々にどのように必要な情報を届けていくのか、防災や避難行動を促していくのか、平時より十分に計画を立てておかなければなりません。 信州大学地域防災減災センターでは、毎年、市民防災シンポジウムを開催してきました。今回は「多文化共生社会の防災減災とコミュニケーション」をテーマに、信州大学人文学部の「人文学的な学びあいの場を地域に創る」プロジェクトと共催し、一般市民の方に向けたシンポジウムを開催いたします。 信州大学の日本語教育や地域社会学などの専門家の講演と、自治体の方をまじえたパネルディスカッションを通して、安心安全な地域づくりの方法について、共に考えていきたいと思います。

対象

防災減災に関心がある一般市民の皆さん。特に外国人住民の方々との暮らす地域の町会・自治会の皆さん。自治体や企業の防災・多文化共生の担当者の皆さん。

参加費無料、事前申し込み不要です。

プログラム

第1部

講演Ⅰ 「津波被災地の経験にみるコミュニケーションの課題」

信州大学人文学部 准教授 茅野恒秀氏(社会学)

2011年3月の東日本大震災、私は当時勤務していた岩手県内で経験しました。発災直後の混乱、続く余震、全県に及んだ停電、滞る情報と物流、手間取る安否や被害の把握、避難所の運営と当座の生活復旧、被災した人・被災を免れた人・支援する人の間の関係構築、復興に向けた合意形成、広がる溝・埋まる溝・・・。震災発生直後から現在までの地域の姿と、防災減災に向けたコミュニケーションの課題を、地域に身を置いた経験と社会学の視点とを組み合わせてお話しします。

講演Ⅱ 「防災・減災を支えるコミュニケーションと日本語のスキル」

信州大学人文学部・准教授 坂口和寛氏(日本語教育学)

現在、日本語教育学においては「やさしい日本語」という考え方や言語スキルが注目され、多くの研究とそれに基づく提言がなされています。日本語教育の現場とは異なる文脈での重要性や必要性が指摘されており、その一つが防災・減災です。「やさしい日本語」についての理解を深めることで、日本人と外国人の双方にとって、防災や減災、さらには日常生活の質的向上につながりうる日本語コミュニケーションの工夫を考えましょう。

第2部 パネルディスカッション

話題提供 「松本市における災害時の外国人支援について」

松本市総務部人権・男女共生課課長 前澤 典子氏

上記講師のほか、信州大学人文学部から留学生の方にも討論に加わっていただきます

コーディネーター 信州大学地域防災センター教授 菊池 聡

開催報告

日 時 令和元年8月5日(月)13時20分~16時30分

場 所 松本市中央公民館「Mウイング」

主 催 地域防災減災センター、人文学部

後 援 松本市、SBC信越放送

参加人数 約50名

第8回市民防災シンポジウ「多文化共生社会の防災減災とコミュニケーション」についてシンポジウムを人文学部とともに開催しました。

まず、早坂俊廣人文学部長から自身の研究分野や人文学部と防災とのかかわりを交えながら開会挨拶をいただき、次に菊池聡地域防災減災センター長から今回の市民防災シンポジウムが人文学部とともに開催することとなった経緯や主旨の説明がありました。

講演は、防災センターの連携教員で人文学部 茅野恒秀准教授から「津波被災地の経験にみるコミュニケーションの課題」と題して2011年3月の東日本大震災の時、現地で暮らしていた際の経験を「発災から初動」、「安否&情報収集」、「再建・復興支援」とその時々の被災状況や情報収集の困難さ、過去の災害を文化として防災・減災に役立てている事例など当時の写真などによりお話しいただきました。

次に、人文学部 坂口和寛准教授から「防災減災を支えるコミュニケーションと日本語スキル」と題して災害時に外国人とのコミュニケーションに必要な「やさしい日本語」について、生まれた背景やその具体例、会話におけるテクニックなど日本人と外国人の双方にとって、防災や減災、さらには日常生活の質的向上につながりうる日本語コミュニケーションについてお話しいただきました。

休憩をはさんでパネルディスカッションが行われました。

話題提供として一人目に、信州大学大学院人文科学研究科 何珊珊さんから「日本で暮らして感じた防災減災へのとまどい」と題して、中国からの留学生として松本で暮らしていて感じるとまどいについて、災害時のいくつかある避難の呼びかけや避難場所や災害時の避難行動が良く分からない、また、災害時にパスポートを紛失したらとのように対応すればいいかの分からないなどの外国人にとって大切なことや要望などの話題が提供されました。

二人目は、松本市総務部人権・男女共生課 前澤紀子課長から「松本市における災害時の外国人支援について」と題して、松本市の外国人住民の数や推移、松本市の外国人住民の支援拠点「多文化共生プラザ」の説明、災害時に外国人が直面する課題や松本市で作成している「外国人住民のための防災ハンドブック」や多文化防災ワークショップの開催などの紹介がありました。

その後、講演者2名、話題提供者2名、指定討論者人文学部 山田健三教授と進行の菊池センター長を交え、休憩時間中に参加者から記入いただいた質問、演者からの質問や指定討論者からの質問に対して、演者がそれぞれに寄せられた質問に対して回答していただき、好評のうちに終了しました。

詳細

他のイベントを見る